(→ワイヤーメカニズムに関するあれこれや注意点など) |

(→ワイヤーメカニズムに関するあれこれや注意点など) |

||

| 502行: | 502行: | ||

予め設置しておくことで[[シャドウオーブ]]や[[デーモンハート]]を破壊しても隕石の落下イベントが発生しなくなる。<br> | 予め設置しておくことで[[シャドウオーブ]]や[[デーモンハート]]を破壊しても隕石の落下イベントが発生しなくなる。<br> | ||

これにより、隕石による建築物の破壊を阻止したり、トロフィー「魔界」「審判の日」を狙う際に汚染ブロックや聖域ブロックが壊される事態を回避できるようになるので便利。 | これにより、隕石による建築物の破壊を阻止したり、トロフィー「魔界」「審判の日」を狙う際に汚染ブロックや聖域ブロックが壊される事態を回避できるようになるので便利。 | ||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

| - | |||

2015年3月21日 (土) 16:51時点における版

ここではゲーム内で役立つテクニック・知識を紹介していきます。

水・溶岩のあれこれ

水や溶岩はその量によって与える影響が変化します。

・水位2.5?ブロック以上の水や溶岩にプレイヤーが浸かっている時、呼吸ゲージが減少します。

・水位1ブロック以上の水や溶岩にプレイヤーが浸かっている時、移動に水の影響を受けます。

・水位1/5ブロック以上の溶岩に落ちたアイテム(レア以外)は燃えて消えてしまいます。

・水位1/7ブロック以上の水や溶岩は、バケツで汲み上げることができます。

・水位1/7ブロック以上の水や溶岩にNPCやその他のオブジェクトが触れている判定を受けます。

(溶岩のダメージを受ける、うえきばちやウォーターリーフが水に浸かっている状態になる、など)

なお『水位1/○ブロックの水』は、平坦な横幅○ブロックの地形にバケツ1杯の水を広げた時の状態を指します。

水や溶岩に重なるようにブロックを設置するとブロックの裏側に水や溶岩が存在する状態になります。

この状態でブロックを破壊すると水や溶岩は元通り流れ出しますが、重なったままログアウトしてログインすると

ブロックの裏にあった水や溶岩は消えてしまいます。

ただし、重なったブロックの下や左右に空間がある場合はその空間に流れ出します。

水中にブロックを置いてバケツで水抜きする場合はブロックに重なった水も忘れずに抜いておきましょう。

(フックで頭がめり込んだ際に呼吸ができなくなるため)

またマルチプレイ中にラグが酷い時に限り

水中に扉を設置し、開閉を繰り返す事でかなりの速度で水を消せます。

水&溶岩の増やし方

- 中央の出っ張りにバケツで水(溶岩)を置くと左右に半分ずつ流れ、半分になった水をバケツで汲むとバケツ1個分として認識され増えていきます。

- また流れている水も汲めるので中央の出っ張り上でクリック連打すると水が増殖していくのがわかります。

□ □ 水 □ □

■ □ ■ □ ■

■ ■ ■ ■ ■

- 下図のような配置のブロックに水を流すと、底に集まる水の量はバケツ一杯分よりわずかに増えていることが確認できます。

□ □ 水 □ □

■ □ ■ □ ■

■ □ □ □ ■

■ ■ □ ■ ■

- 水(溶岩)が分かれる際に流し込んだよりも増えるので、上にボーリングのピンの形をしたものを配置し一番上から流し込むと効率よく水が増やせます。

※綺麗に配置するより、下図の右側のように少しずらして配置した方がわずかに効率がいいようです。

□ □ □ 水 □ □ □ □ □ □ 水 □ □ □

□ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □

□ □ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ ■ □

□ ■ □ ■ □ ■ □ □ ■ □ □ □ □ ■

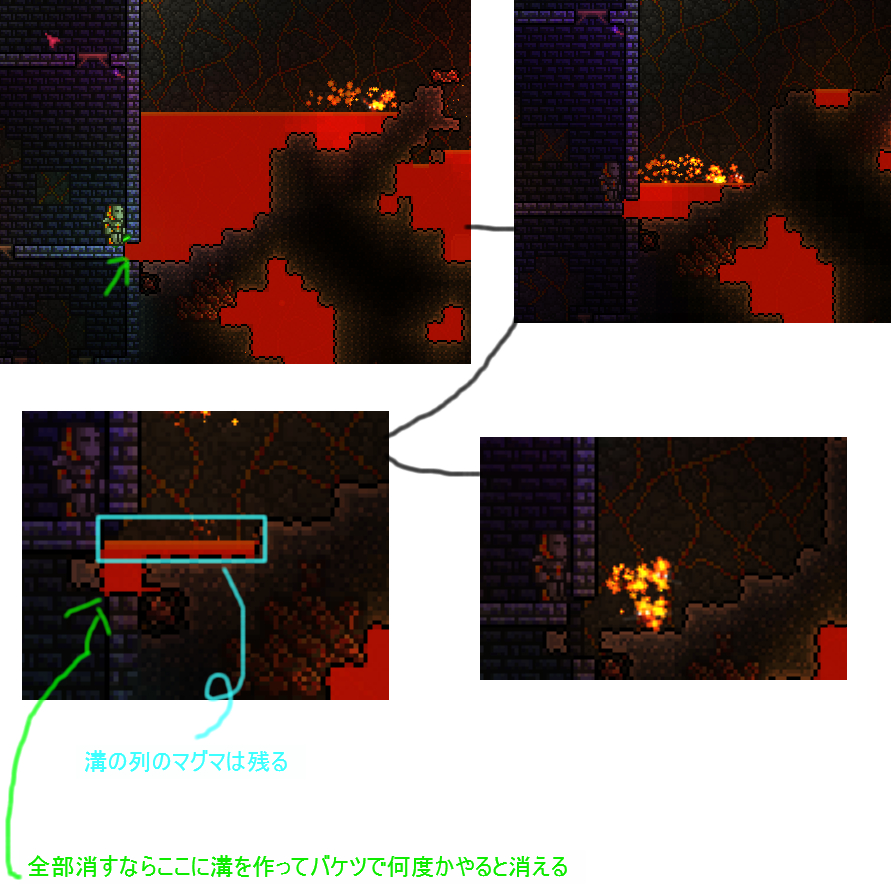

溶岩の減らし方

■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ★ □ □ □ □ □ □

■=マグマ

□=土

★=マグマ、バケツポイント

これは掘ってってピンポイントで消したいマグマだまりに有効です。

面倒な点はマグマを消したい高さまでいく事です。

消したい高さまできたら★のような状態を作って下さい。

溜まってるマグマの横に1マス溝をつくるだけです。

あとは空のバケツで★のところを連打します。

特に必死に連打する必要はありません。しばらくすればみるみるうちにマグマが減っていくでしょう。

ただしシングル等、比較的処理が早い場合はタイミングがシビアになります。

1.20からバケツの仕様変更により出来なくなりました。(空のバケツの連打不可)

水の消し方

●準備するもの

1.バケツ1杯分の溶岩

2.うえきばち、すいこみポンプ、はきだしポンプ、スタチューなど、溶岩耐性があり

且つ、水の移動を妨げないモノをいくつか

上記2を設置したところに1を流し込み、そこに水を流し込むだけで水がどんどん消えていく。

本来であればこくようせきへ変換するところだが、背景にオブジェクトがあるため変換できず、

水だけ消えていくようである。

具体的な形状は下の図を参考にされたし。

なお、この逆の方法で溶岩を消すことは不可である。

自動水源

- これは溶岩では出来ません!

- 必ず成功するわけではないので失敗した場合は成功するまでやり直しましょう。

- 横幅9マスの水槽をつくり中にバケツですくっておいた水を入れます(バケツ1杯分で起動確認)

■=ブロック □=水

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- その後中央のブロックを壊すと少量の水が永遠に出続けます。

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■

■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■

- 先に紹介した水の増殖と組み合わせて、独自に効率のいい装置を考案してみるのもいいでしょう。

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■

■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ ■ □ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

黒曜石製造機

■(ブロック) □(空間) 水(水) 溶(溶岩)

空間部分に黒曜石ができます

- 例.1

■ 水 水 ■ 溶 溶 ■

■ 水 水 ■ 溶 溶 ■

■ 水 水 ■ 溶 溶 ■

■ 水 水 □ 溶 溶 ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- 例.2(流れ込み防止の工夫)

■ 水 水 ■ 溶 溶 ■

■ 水 水 ■ 溶 溶 ■

■ 水 水 ■ 溶 溶 ■

■ ■ □ □ □ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- ■の部分には木ブロックやガラスを使用すると操作ミス時の故障を防止できます。

- 水には自動水源、溶岩には増殖用の装置を組み合わせると効率が良いです。

(例) 立(立ち位置)

■ □ □ □ □ 水 □ □ □ □ ■ □ □ ■ □ □ 溶 □ □ ■

■ ■ ■ ■ ■ ◆ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ■

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ ■ □ □ □ □ □ ■

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 立 □ ■ □ ■ □ ■ □ ■

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

水中で空気を作る方法

深い水溜りに落ちてしまったときなど、浮上するのが困難な場合、

近くの壁をL字型に掘れば掘った箇所の上層部に空気がうまれ、息継ぎできるようになる。

■ ■ ■ ■ 水 水

■ 空 気 ■ 水 水

■ 水 水 水 水 水

■ 水 水 水 水 水

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

海のような壁のない水域の場合、自分の回り全体を土などのブロックで囲い、その後足元を掘ることで頭上に空気を確保できる。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □

□ □ 自 自 □ □ □ □ ■ 自 自 ■ □ □ □ ■ 空 気 ■ □ □

□ □ 自 自 □ □ □ □ ■ 自 自 ■ □ □ □ ■ 空 気 ■ □ □

□ □ 自 自 □ □ □ □ ■ 自 自 ■ □ □ □ ■ 自 自 ■ □ □

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 自 自 ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 自 自 ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

溶岩トラップ

溶岩をバケツですくうなどして平らな場所に薄く広げる。

こうすることで溶岩でダメージを与えるがドロップアイテムは消えない状態を作ることができる。

プレイヤーを壁で囲うなどした敵をおびき寄せるトラップを作ることでドロップアイテムを取得しやすくなる。

(ワーム系・ボス・デーモンなど溶岩に耐性のある敵にはダメージを与えられないので注意が必要)

ウォーターキャンドルを手に持ち、たたかいのポーションを併用すればさらに効率的に。

※ 参考までに、バケツ1杯の溶岩を平地5ブロック以下の場所に入れるとダメージを与えるがアイテムも消える、

平地6~7ブロックだとダメージを与えアイテムは消えない、8ブロック以上だとダメージを与えない、となります。

植物の収穫・栽培

ほとんどの植物は基本的に時間経過で成長していきますが、一部の植物は特定の条件で3段階目の成長を行います。

それらは3段階目の時に収穫しないと種を入手できません。

| 植物 | 種 | 種の入手法 | 発生条件 | 3段階目条件 |

|---|---|---|---|---|

| キノコ | なし | なし | 日光の当たるくさ(草の生えたつちブロック) | なし |

| ひかるキノコ | キノコぐさのタネ | 地下洞窟で見つかるひかるキノコを収穫時に稀に入手 | 菌床(どろブロック+キノコぐさのタネ) | なし |

| じゃあくなキノコ | じゃあくのタネ | クトゥルフのめだま撃破時に入手 ドライアドから購入(ブラッドムーン時のみ) | 汚染された土(つちブロック+じゃあくのタネ) 背景に壁があると生えてこない模様 | なし |

| デイブルーム | デイブルームのタネ | 森林に生えているデイブルームを収穫時に入手 | 日光の当たるくさ(草の生えたつちブロック)+デイブルームのタネ | 昼間 |

| ウォーターリーフ | ウォーターリーフのタネ | さばくに生えているウォーターリーフを収穫時に入手 | すなブロック+ウォーターリーフのタネ | ウォーターリーフが水に漬かっている |

| ブリンクルート | ブリンクルートのタネ | 地下などに生えているブリンクルートを収穫時に入手 | くさが生えていない(つちブロックかどろブロック)+ブリンクルートのタネ | 特に無し(ランダムで2段階目と3段階目を往復する) |

| デスウィード | デスウィードのタネ | じゃあくな大地に生えているデスウィードを収穫時に入手 | (汚染されたくさかエボンストーンブロック)+デスウィードのタネ | ブラッドムーン時 |

| ムーングロウ | ムーングロウのタネ | ジャングルに生えているムーングロウを収穫時に入手 | ジャングルぐさ(どろブロック+ジャングルぐさのタネ)+ムーングロウのタネ | 夜間 |

| ファイアブロッサム | ファイアブロッサムのタネ | 地底世界に生えているファイアブロッサムを収穫時に入手 | はいブロック+ファイアブロッサムのタネ | ファイアブロッサムがマグマに漬かっている |

なお、デイブルーム以下の植物の種はうえきばちに植えることもできます。

この場合うえきばちがどこに置いてあっても第2段階までは成長させることができますが、

第3段階に成長させるためには従来通りの条件を満たす必要があります。

(ちなみにうえきばちに生えた植物はツルハシで収穫できます)

うえきばちが1/7ブロック以上の水位に浸かっていると普通の花が生えないため、種を植える作業がやりやすくなります。

あまり水位が高すぎると移動の邪魔になったり、一部の種が植えられなくなったりするので上手く調整しましょう。

関連情報:植物の栽培

クラフティングエリアについて

ワークベンチやてつのかなとこなどの家具アイテムは、近くにいる時のみクラフティングで作れるアイテムが増えます。

これらを普通に横に並べて配置していくと、横幅が広くなりすぎて移動しながらでないと作れないアイテムができてしまいます。

クラフティングアイテムの反応範囲はそのアイテムの占めるマスの左右に4マス・上に3マスとなっているため、

床から3段目以内であれば空中(きのあしばの上)に配置することでクラフティングエリアの横幅を節約することができます。

たからばこ類は下からも開けられるので、クラフティングアイテムを下、Chestを上に置くと移動せずにクラフティング・アイテムの出し入れが出来て便利です。

また、地底世界で入手できるじごくのかまどはかまどの完全上位互換であるため、これ一つで代用することができます。

クラフティングエリアの床下に少し穴を開けて水を流し込んでおくことで、ビンづめのみずの作成条件も満たせます。

住居・ベッドについて

壁などに囲まれ、住居用の奥壁を張られた領域は住居とみなされ、その中では通常のモンスターが出現しなくなります。

床・天井は狭い範囲であればきのあしばに置き換えて上下に通行可能にしても問題ないようです。

また、外壁が縦6×横10以上で内部にドア・光源・家具A・家具Bが設置された住居があるとNPCを招くことができます。

(ただし、ほとんどのNPCには追加条件あり)

・家具Aに分類されるアイテム…きのイス・ぎょくざ・ながいす・ベッド・トイレ

・家具Bに分類されるアイテム…きのテーブル・タンス・ワークベンチ・よくそう・ほんだな

なお、家具A・Bに分類されるアイテムはその中のいずれか一つ(つまりA・Bから一つずつ)設置すれば条件を満たします。

ベッドでリスポーン地点を変更できるようにするためには、ベッドが置かれている空間が住居であることに加えて条件が必要です。

こちらはNPCのように光源や机などは必要なく、規定の範囲の外壁と住居用の奥壁があれば充分です。

状態異常について

※詳細はバフ効果・デバフ効果のページを参照のこと。

状態異常には大別して2種類あり、特殊ポーション等の使用アイテムによる補助効果と

特定の敵からの攻撃を受けた時、もしくは特定の武器や魔法で敵にダメージを与えた時に付与される状態異常に分かれる。

補助効果についての詳細は各アイテムの項目を参照してもらうとして、ここでは攻撃等による状態異常をまとめておく。

・どく…効果時間中、0.5秒ごとに1ポイントずつHPが減少する

地下ジャングルに出現するホーネットの針飛ばし攻撃を受けるとかかることがある。

持続時間は10秒なので20の追加ダメージを受けるのと同等。

どくナイフやジャングル製武器を用いる事で、敵にも同様の状態を与えることがある(確率・効果時間共にどくナイフが勝る)。

・えんじょう…効果時間中、0.25秒ごとに1ポイントずつHPが減少する・光源になる

溶岩に触れたり、メテオヘッドの体当たりや地底世界のファイアインプの魔法攻撃を受けるとかかることがある。

持続時間は7秒なので約28のダメージを受ける。

ただし水中に入ればその時点で効果が消失する。

敵を溶岩に落としたり、モルテンツルハシ・モルテンハンマアクスなどの道具や

炎を扱う武器で敵を攻撃することで敵にも同様の状態を与えることがある(ただしプレイヤーが受けるものと違い、最大でも5秒)。

・のろい…4秒間、アイテムの使用不可

ダンジョンに出現するのろいのドクロの攻撃を受けることでかかることがある。

・くらやみ…15秒間、視界が低下する

洞窟のブラックスライムの接触や地底世界のデーモン系モンスターの魔法攻撃を受けることでかかることがある。

ハードモードでは更に視界が低下するまっくらやみも存在する。

・ポーションちゅうどく…60秒間、同類のアイテムを再使用できない

回復系のアイテムを使用すると付加される。

・ほろよい…2分間、防御力-4・近接攻撃速度+10%・近接ダメージ+10%・近接クリティカル率+2%

おさけを使用することで付加される。プラスの効果もあるが、マイナス効果もあり任意で解除できないため分類上は状態異常。

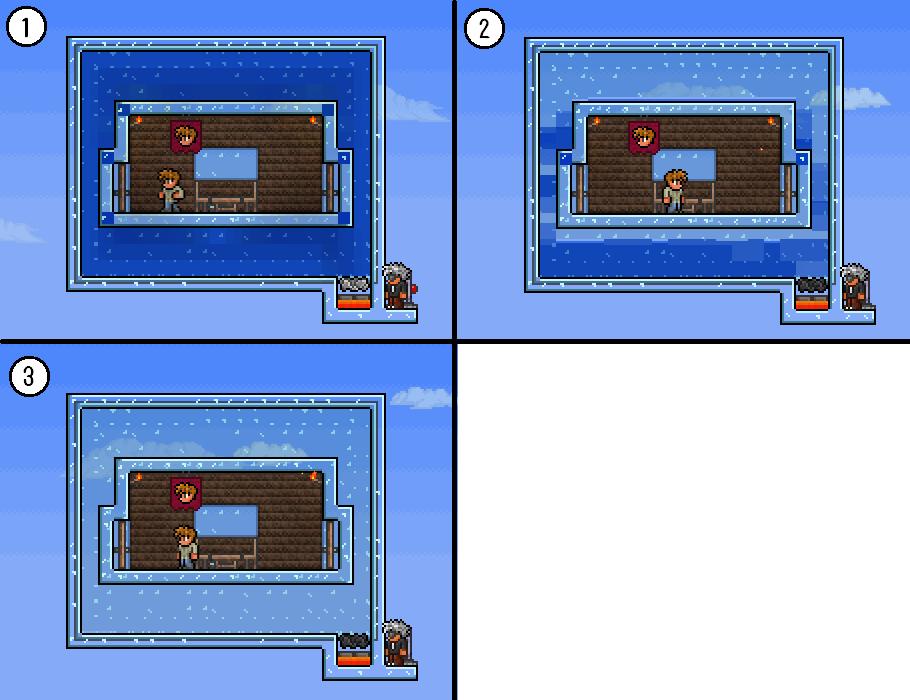

サメトラップ

サメより得られるサメのヒレは、手に入れる手間がかかる割に有用なアイテムの素材となっているため

まとまった数を入手するためのトラップをここで紹介する。

このトラップ形状はある程度自由が利くが、最低でも下記の条件を満たす必要がある。

1.自分の立ち位置が水で浸されていること。

・水の中にいることがサメやクラゲのターゲットとなる条件であるため、これを利用して寄せ集めることができる。

2.水面が存在するマスに、きのあしばを設置し、両サイドにブロックを設置すること。

3.2で設置したきのあしばに対して溶岩を流し込む。

・本来こくようせきになるべきマスに設置したきのあしばが変換を邪魔し、

その結果きのあしば、水、溶岩が一つのマスに共存する、という現象を利用する。

・この溶岩が主なダメージ源となる。

・この幅+αでドロップアイテムが散るため、回収の手間を考慮して広すぎず、サメの幅を考慮して狭すぎず、を目指したい。

・あまり溶岩を厚く敷くと、ドロップアイテムが溶けてしまうため、加減に注意すること。

4.サメを引っかからせることなく、トラップゾーンに誘い込むための傘形状を作ること。

・敵のスポーンは画面外で行われるため、当然傘形状も画面外まで作成する必要がある。

5.敵のスポーン想定位置が、うみ環境にあること。

・Largeでマップの左右端から250ブロック程度。Smallで170ブロック程度がうみ環境に該当する。

その他注意点

・水面(きのあしば)に打ちあげられたサメは、溶岩からダメージを受けつつも

1ブロック分程度のジャンプをしたり、ある程度左右へ移動するため、

ダメージゾーンを抜けられないようにするための工夫が必要となる。

・サメのスポーン位置は、左右だけでなく、画面下も候補の一つであるため、立ち位置から海底が見えている状態より、

掘り下げてあるほうが沸きやすい状態となる。

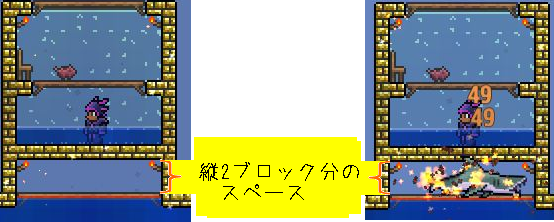

・下図にある通り、きのあしばより上は最低でも2ブロック確保すること。

1ブロックしか確保していないと、溶岩の厚さに関係なく、ドロップアイテムがドロップと同時に溶けてしまうためである。

・PS3/PSVitaでは省電力設定により本体電源オフや自動スタンバイになることがあるので長時間放置時は注意

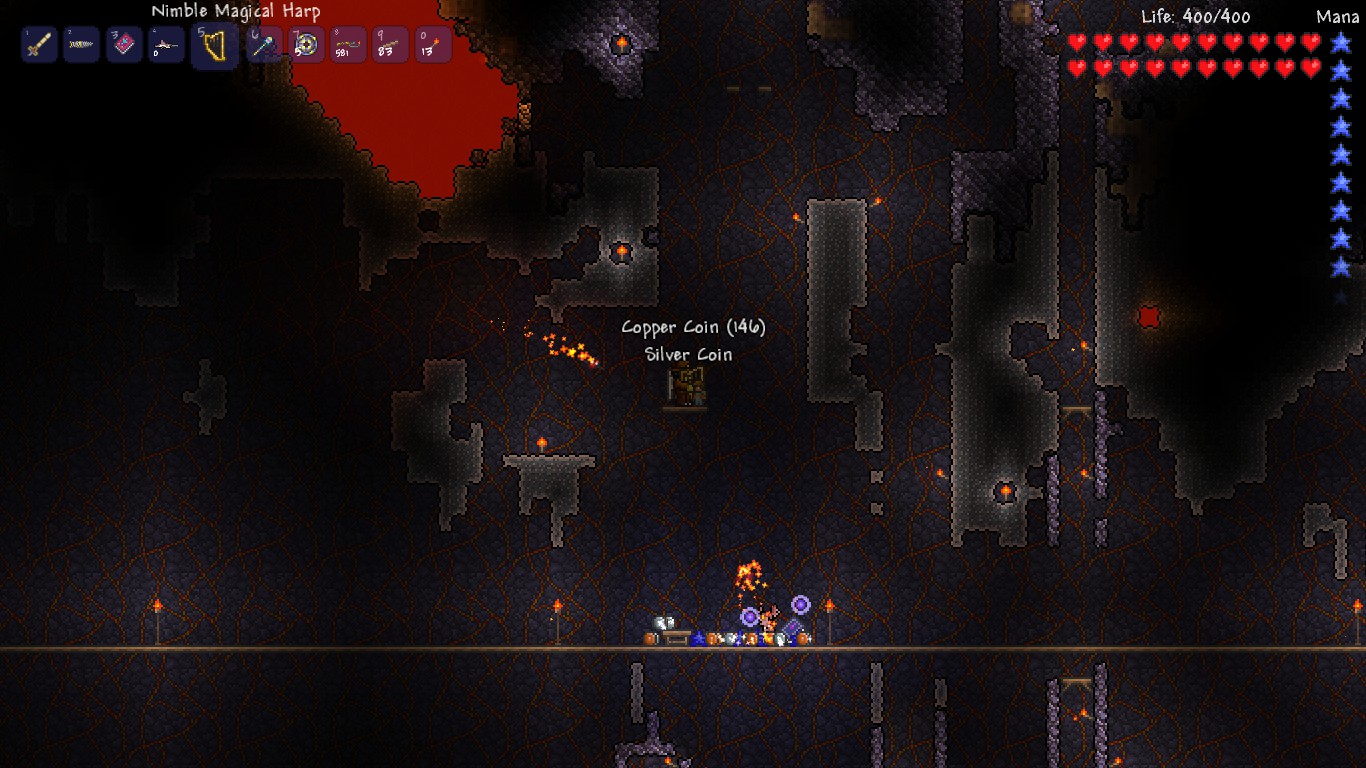

簡易やみよのソウル or ひかりのソウル量産法

①

自キャラが聖域、不浄の地下に居れば、敵がどこに居ようとソウルを出せることを利用し、比較的狩り易い地獄の敵を狩ってソウルを集める方法。

・地獄に一直線の道を作る(ウォールオブフレッシュ戦で作るであろう道を利用すると手間が無い)。

・自キャラは不浄or聖域のBGMが流れる位置で、きのあしばを足場として、尚且つ地獄の敵に攻撃が届く位置に置く。

待機していると下にスライム等は簡単に集まるが、デーモンのような引っ掛かりが多い敵も集まり易いよう、多少周りのブロックを整地して工夫すると良い。

・道に来る敵来る敵を遠距離武器で倒し、ある程度倒したら回収、を繰り返す。

下準備が少なく、比較的安全性の高いところが主な利点である。

また、やみよのソウル限定になるが、地下のじゃあくな大地でイーターオブワールドを倒すことで、1匹当たりやみよのソウルを5~10個程度得ることが出来る。

ハードモードの装備をもってすれば、イーターオブワールドはもはや雑魚のような存在であるため、ワームのえさの素材のストック量次第では、

こちらの方法のほうが効率は上がる可能性がある。

②

メテオのブロックを使う。

結構必要だが、メテオのブロックを配置することでメテオの敵が沸くようになるため、通常の敵より弱い敵にできる。(メテオの鉱石も集まる)

詳細は後で記述予定。

たいまつの色

たいまつは全部で9種類あり、それら全て照明の色が異なる。

建築の際、下のSSを参考にされたし。

(※たいまつ,あかいたいまつ,むらさきのたいまつ,のろいのたいまつ,あくまのたいまつ,

みどりのたいまつ,あおいたいまつ,きいろのたいまつ,しろいたいまつ)

鍵型の入手法

Ver.1.2で追加された鍵型(ジャングル、聖なる大地、しんくの大地、じゃあくな大地、こおりついた)はドロップ率が0.04%(1/2,500)と非常に低く、狙って集めようとしてもかなり困難である。

そこで入手しやすい方法を紹介する。

まず、環境(バイオーム)は基本的には複合可能であることを利用し、ジャングル、しんくの大地、じゃあくな大地、せつげんの4つを1つの場所に作り出す。

この時、せいなる大地としんくの大地またはじゃあくな大地は互いに打ち消し合うことからせいなる大地については複合不可能である点に注意する必要がある。

それぞれの環境の条件は以下の通りである。ジャングルやせつげんがしんくの大地(じゃあくな大地)に侵食されないようにそれぞれの環境構成ブロックは3マス以上離すとよい。

ジャングル……ジャングルのくさが生えたどろブロック150個以上

しんくの大地……クリムストーンブロック、クリムサンドブロック、レッドアイスブロック200個以上

じゃあくな大地……エボンストーンブロック、エボンサンドブロック、パープルアイスブロック200個以上

せつげん……ゆきブロック、こおりブロック200個以上

また、しんくとじゃあくのカギがたは不要ということであれば、しんくの大地とじゃあくな大地を消してせいなる大地の環境を作れば良い。

せいなる大地……パールストーンブロック、パールサンドブロック、ピンクアイスブロック100個以上

環境を用意したら以下のような方法を使うと、比較的集めやすい。

①イーターオブワールドを召喚する

イーターオブワールドは身体の部位が50に分かれている為、ドロップチャンスが50回ある。

その上、ハードモード突入の装備であればもはや雑魚に等しく、極端な話を言えば剣を振り続けるだけで十分倒せる。

難点としてはイーターオブワールドを召喚するためのワームのえさの素材集めがやや面倒なことであろうが、撃破そのものは1分も掛からないため、時間効率も良い。

更に、地下で行えばやみよのソウルも集められる。

但し、イーターオブワールドを召喚する環境がじゃあくな大地に限られる為、せいなる大地のカギがたはこの方法では入手出来ない。

②かいぞくだんを召喚する

かいぞくだんはソロで120体~、マルチプレイならそれ以上出現するため、ドロップチャンスそのものはイーターオブワールドより多い。

また、トラップを用意しておけば何もせずとも倒せるというのもメリットとなっており、

またかいぞくだん専用のドロップ品も数多いためそれを入手するついでに集められるのもメリットである。

①と同様に召喚アイテムであるかいぞくのちずを集めるのが面倒なのが難点であるが、

1回の召喚アイテムで120体召喚出来るのがメリット。

③ゴブリンぐんだんを召喚する

概況は②と同様である。

こちらは敵の強さはかいぞくだんより遙かに弱いが、ゴブリンまどうしはワープして近づいてくるため、トラップを使っても自動で倒すことは出来ない。

また、専用のドロップ品がないわけではないが、今更感が強いアイテムが多い。召喚アイテムの入手も面倒なのは同様であるため、トラップが有るなら②の方が絶対的に楽である。

④メテオライトを設置する

用意した環境においてメテオライトを50個設置して、隕石の環境を作り出す。

こうすることで、出現するモンスターをメテオヘッドのみにすることが出来る。

その上でミニオンを呼び出すか、クロロ装備を用意しておけば自動でメテオヘッドを倒し続けてくれる。

万全を期すならいのちのせきぞうをセットしておけばなお、安心である。

これまでの方法と比べると全自動で長時間放置出来るのがメリットであるが、時間当たりの効率でいえばこれまでの方法より悪い。

クロロ装備やミニオン召喚は終盤でないと入手できないが、メテオライトを50個用意するだけで実行出来る為、準備も楽である。

最後にこれまでの方法を簡単にまとめておく。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| イーターオブワールドを召喚する | 1体で50回分のドロップが見込める ハードモードの時点では撃破が楽 時間効率が良い | 召喚アイテムの作成が面倒くさい せいなる大地のカギがたは入手出来ない |

| かいぞくだんを召喚する | 1回で120体~を呼び出す事が出来る トラップを用意すれば自動で倒せる 固有ドロップも多いのでついでに集められる | 召喚アイテムの入手が面倒くさい |

| ゴブリンぐんだんを召喚する | 1回で120体~を呼び出すことが出来る | 召喚アイテムの作成が面倒くさい ゴブリンまどうしはトラップでは倒せない 固有ドロップが(ハードモード時点では)あまり良いものではない |

| メテオライトを設置する | 設置さえすれば放置出来る ミニオンさえあれば面倒な準備がいらない | 時間効率は悪い |

モンスターのスポーン

モンスターのスポーンに関しては公式wikiに詳しいメカニズムが書かれてるが、少し分かりづらいので、ここでは単純に敵が出現する範囲について説明する。

(調べた結果、ブロックの数え方の違いもあるが、公式wikiで書かれている範囲とは若干異なる模様。)

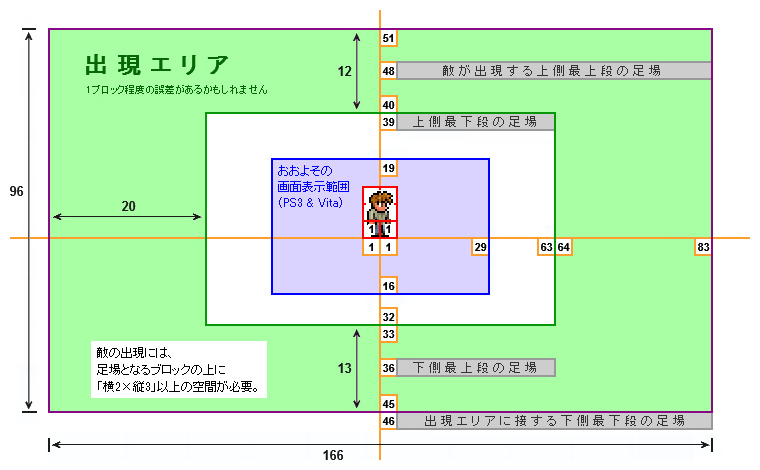

下の画像はプレイヤーを中心とした敵の出現エリアを表したもの。(数字はそこが何ブロック目かを示す)

出現範囲

- 画像で緑色に塗られている部分が敵の出現エリアで、上に40~51ブロック目、下に33~45ブロック目、左右に64~83ブロック目までとなっている。

- 出現エリア内に「横2×縦3」以上の空間があり、その下に足場となるブロック(横1マス以上)がある場合に敵が出現する。

- エリア内に2×3の空間が必要なことから、上下のエリアでは敵が出現する足場の最上段と最下段の位置が決まってくる。

上側の最上段は48ブロック目で、最下段は39ブロック目(38では出現しない)。下側の最上段は36ブロック目で最下段は46ブロック目。 - 下側に関しては、例えば60ブロック目の足場にも敵は出現するが、その場合はエリア内で出現した敵がその足場まで落下したものと思って構わない。

従って、下側で敵が出現する最下段の足場で最も適したものは、46ブロック目となる。 - 画面表示範囲はPS3版とVita版がほぼ同じで、PS4版はスポーンエリアが見える範囲より少し狭い程度。

敵の種類

- 出現する敵の種類は基本的には足場に依存するが、他にも昼夜、天候、環境、高度、背景壁、月齢等、様々な条件で変化する。

(例えば、ハーピーやワイバーン等は足場を必要としない。)

出現の有無に関するその他

- プレイヤーがいる場所の背景に人工の壁(プレイヤーが張ったもの)がある場合は、ブロックをすり抜けて来るタイプの敵は出現しない。

(例: ワーム類、テレポートするタイプ、武器型モンスター。) - 足場となるブロックに溶岩がある場合、そこからは出現しない。

(例: 下側46ブロック目にブロックを並べて溶岩を薄く引くことで、下側からは敵が出現しなくなる。) - 足場となるブロックの背景に人工の壁があり、それが天井となるブロックまで達している場合は敵は出現しない。

ハードモード突入時の「せいなる大地」「じゃあくな大地」「しんくの大地」の出現

ウォールオブフレッシュ撃破後のハードモード突入と同時に、せいなる大地とふじょう(しんく)の大地が出現する。

トロフィー「審判の日」「魔界」を目指す場合などの参考に。

地下世界から、聖地・不浄(真紅)のブロックがそれぞれ斜め上に・合わせてV字を描くように出現し、以前のいし・すな・くさが一斉に書き変えられる。

これは上空まで貫通するので、浮き島まで染まる場合もある。

- V字の起点の座標は、スタート地点:東西0mの地下世界最深部付近になる。ウォールオブフレッシュの撃破地点や、既にあるじゃあくな大地は影響しない。

- 起点部は必ずじゃあくになる。(せいなる→じゃあくの順で書きかえられるため)

- 書き変わるブロックの幅はそれぞれ約120m≒240ブロック(狭いワールドで確認)。

- V字のうち左右どちらがせいなる・じゃあくになるのかは、ウォールオブフレッシュの撃破時にランダムで決まるので、

撃破前にデータをセーブしておき、都合の良い方になるまでやり直すもの手。

- 特にさばくやうみ近くのすなブロックが狙っていない方に書きかえられると悲惨なので、回避したい場合に。

- ハードモードになると不浄と聖域のエリアが急速に広がっていくが、プランテラ撃破後はその侵食スピードが1/3になる模様。トロフィーを狙う際には注意。

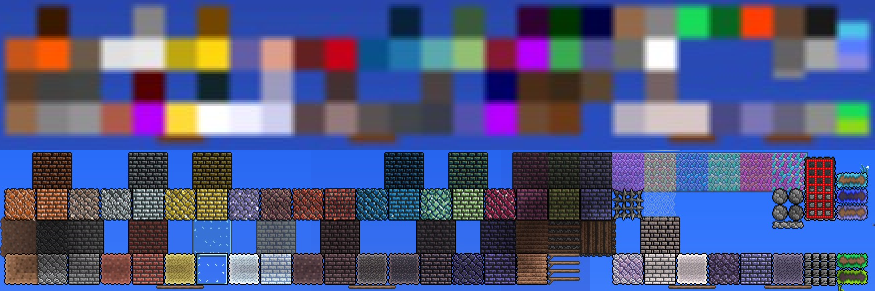

マップ上でのブロックの表示色とドット絵

セレクトボタンを押したときに表示されるマップ画面では、ブロックの簡易表示にそれぞれ色が割り当てられている。

作業場や彫像は水色、家具は明るい紫、ライフクリスタルは明るい赤、

宝箱は黄色、松明などは赤色で表示され、アイテムの取り逃しを見つけるのにも非常に便利。

ブロックの色ではなく、この表示を利用してドット絵を建築するプレイヤーも多い。

ブロック類は大体同じ色で表示されるが大きく色が違う物もある。

特に色つきステンドグラスにはその傾向が顕著であり、絵を描く際は注意が必要。

下はドット絵建築の際に主に使われるだろうブロックの比較図。画像右のワイヤーが張ってあるブロックはブロックトラップ。

ちなみに画像はVita版を元としている。

拠点マップ作成のススメ

1個どの(ワールドセーブ)スロットでもいいのでアイテムを集めて、クラフティングの機材を集めたマップを用意しよう(揃えるのは順々で構わない)、

ゴブリン襲撃や隕石の影響が受けづらい中層あたりに作るといいかもしれない、近くにあくまのさいだんが有れば更に便利。

ベッドを設置してちゃんとリスポーン出来る状態にしておく。

宝箱は位置で覚えるか看板や石像(持っていれば)で目印を作って部屋に置いて整理する。

散策のメインは他のワールドを作り、アイテムが一杯になったら一度ワールドを出てメインメニューに戻り、

拠点用のマップに戻れば、わざわざ同じマップ内を行ったり来たりしなくても済むようになる。

メテオライトを使って隕石の落下イベントを回避

隕石についての詳しい事柄は該当ページに書かれているが、ここではメテオライトを使った隕石落下の回避方法を書いておく。

やり方は簡単で、高さ0mよりも高い位置にワールドの広さに応じた個数のメテオライトを設置しておくだけ。

その個数だが、せまい:401以上 ふつう:441以上 ひろい:480以上 となっている。

予め設置しておくことでシャドウオーブやデーモンハートを破壊しても隕石の落下イベントが発生しなくなる。

これにより、隕石による建築物の破壊を阻止したり、トロフィー「魔界」「審判の日」を狙う際に汚染ブロックや聖域ブロックが壊される事態を回避できるようになるので便利。